如果有机会对四年前刚踏进昆杜的自己说句话,2025届本科毕业生俞佳杨会说:背挺直一点,往前站一点。

这句话也诠释了俞佳杨在昆杜四年的转变。在申请季,她收获了来自杜克大学、哥伦比亚大学、西北大学、伦敦大学学院等顶尖名校的录取通知书。

她没有一路顺风,却在一次次尝试中为自己争取机会,逐渐步履坚定,勇敢向前。

对文化多样性的初探索

回望自己的求学之路,俞佳杨发现,其实为自己争取的种子在高中就已经种下。

在高一时,她的高中作为国际交换项目的试点对象,接待了几位来自澳洲的初中生。当时学校正在招募接待家庭,然而,俞佳杨班上的很多同学都担心自己英语能力不够,或是家庭不同意,所以没有报名。当俞佳杨听到这个消息时,第一反应是无比激动和兴奋,当时她的英语成绩还不错,而且觉得这是一件非常新奇的事情,内心充满了跃跃欲试的冲动。

但是很快,她的喜悦就被种种担忧冲淡了。她意识到,平时的英语学习几乎没有口语方面的训练,如果自己无法清晰地表达意思怎么办?英语听力和外国人的实际交流之间存在巨大的差距,如果自己听不懂对方的话又该如何是好?在这种纠结中,她不断告诉自己:这是一次难得的机会,能够接触到国际友人,对于了解文化多样性、开拓视野都有益处。

她问自己,如果因为犹豫和担心而放弃这次机会,自己会不会后悔?答案是,也许会,大概率会吧。幸运的是,俞佳杨的父母也非常愿意接待国际生,他们的支持给了她巨大的信心。最终,她成为了学校里为数不多接待澳洲交换生的同学之一。

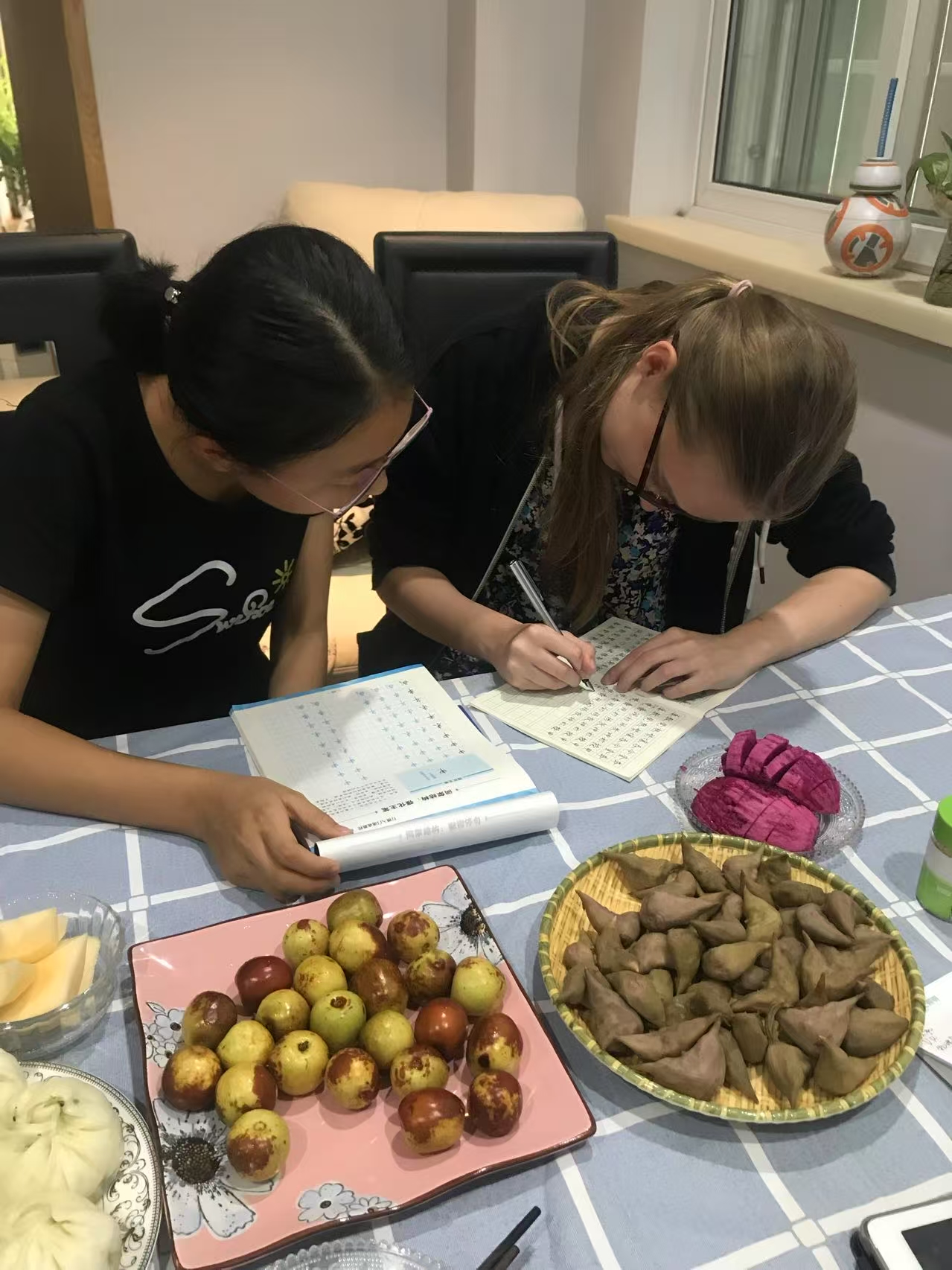

在接待的一周时间里,她利用周末带着这位澳洲朋友逛了家乡南通有名的自然景点、博物馆,还带她去当地餐厅品尝特色菜肴,教她使用筷子、学习中文……而这位澳洲朋友也跟她描述自己的家庭和日常生活。尽管当时的英语还不太流利,但这段经历至今仍让她记忆犹新。那是她第一次接触到与自己成长环境和文化背景完全不同的人。

当交流项目结束,送别澳洲朋友时,俞佳杨心中默默许下了一个愿望:希望未来还有更多机会能与不同国家的人交流。这也让她开始对中外合作大学产生了兴趣。

在不确定中点亮答案

幸运的是,俞佳杨有位同校学姐是昆杜首届本科生,在交谈中,学姐向她介绍了这所学校。“大二才选专业”“小班教学”这些教学理念深深打动了她。

三年后,俞佳杨如愿进入了向往已久的昆杜,也利用起学校跨学科通识博雅教育的特色,开始了对不同学科的探索。“你可以大胆选择自己感兴趣的内容,不会被限定在框架之内。”在历史课上尝试从食物的角度分析殖民问题,在经济课上了解市场里供求方的博弈,在媒体艺术课中解读声音在艺术作品中的运用……

俞佳杨认为,每个学科都提供了一种看待世界的角度,也都有它的局限性,如果只在一个学科里打转,并不利于个人的全面发展。“探索本身就是一件有趣且有意义的事,专业选择不该仓促,而应建立在对各个学科的初步理解之上。对各个学科都有所接触,才能知道什么最适合自己。”

在多个学科门类都有所了解后,她决定选择经济学作为自己的主修,“经济学是一个包罗万象的学科,我希望能在学到其中的底层逻辑后,再尝试和其它领域结合,找到自己想要深入了解的具体方向。”

她也抓住了学校提供的商赛机会,和多元化背景的同学们组队,获得了2022年昆山杜克大学×汇丰银行商业案例分析竞赛第一名,以及2023 年大学联合创新商业竞赛的华东地区前十。

在商赛中,她担任的多是核心成员或团队负责人,擅长根据项目的需求去找对应背景的同学,再按大家的特长分配任务,学经济学的做市场调研,学数据科学的设计底层代码,流程安排得井井有条。

学校提供了本科生科研、跨学科选课、行业大咖讲座等各种机会,她都会一一利用上,“反正试一试也不会有什么坏处”,而那些曾经“试试看”的结果,在未来都出乎意料地产生了回响。

她设计课程大纲的技能,是在语言教学课上训练出来的,她做的医学英语教育课程大纲,在昆山第三人民医院用上了,医生护士都反馈说“很实用,以后能更好地和国际患者交流。”

她也会尽可能利用好校内办公室的资源。不管是平时的课程作业,还是申请文书,都会积极请语言文化中心的教授帮忙打磨润色。从大二起,校内每年举办的招聘会,她会应聘志愿者,带雇主参观校园,和雇主交流,了解业界对人才的实际需求。找实习时,她也时常预约职业发展办公室的老师,一起改简历、模拟面试、总结复盘。

“抓住每一个机会”,是俞佳杨的生活信条,贯穿了她的大学四年。

推开每一扇门

俞佳杨坦言,刚刚进入大学的前两年,自己还在为成绩挣扎时,身边很多同学从大一就已经开始学业、科研、实习三手抓了。看到周围人学得又快又好,每天都过得非常充实,她感到有些焦虑。“天呐,那时候感觉大家已经进化成满级人类了,而我还是一只草履虫。”

虽然着急,但是她知道自己没有精力贸然尝试科研或实习。冷静下来思考后,她觉得应该先了解各个行业都在做什么,再判断自己适合到怎样的领域,并通过该领域的科研和实习进一步探索。

大一时,俞佳杨加入了学生校友委员会,跟着学长学姐去联系校友,设计采访,撰写稿件。在大一的暑假,委员会筹备了六期不同行业的校友分享会,请来了教育、互联网、咨询行业的多位校友做线上交流,给昆杜本科生分享行业经验。

虽然当时俞佳杨并不在负责校友论坛的小组,但她找到社长,主动争取了加入这次活动的筹备组,并成为了活动的媒体宣传负责人。在负责制作宣传物料的过程中,她仔细查阅了每一场分享会的参与校友的履历,在分享会上认真聆听、并提出问题。

其中一期是环境管理主题,邀请了昆杜环境科学与政策教授张俊杰博士以及环境政策专业的研究生与本科毕业生进行分享。俞佳杨第一次了解到,原来经济可以和环境相结合。

不过当时学校没有针对本科生开设的环境经济课程,她便开始留意有没有相关领域的科研机会可以接触。

幸运的是,她抓住了机会。大二时,她看到了张俊杰教授的“可持续投资倡议”项目正在招聘研究助理,虽然这是主要面向研究生的科研项目,但也给本科生开设了几个名额。

在申请项目之前,她非常忐忑,觉得自己因为缺少相关经历,大概率无缘这个项目。令她意想不到的是,她收到了可以加入这个研究团队的邮件回复。

作为项目中为数不多的本科生,俞佳杨承担了整理相关公司的案例,对行业供应链脱碳做调研分析,撰写脱碳的政策建议。

张俊杰教授和他的助理团队当时在做的是“昆山信息与通信技术行业的碳减排”,考虑到俞佳杨是个科研新手,张俊杰教授给她分配了两个科研助理,他们会定期和俞佳杨开会,询问她的进度,以及是否遇到了困难。俞佳杨遇到难以理解的公司案例,或是找不到相关数据,在向教授和助理求助后,总能及时得到回应。

因此虽然是第一次做科研,她也进行得很顺利,不仅积累了科研经验,了解到昆山企业面临的减碳压力,也产生了进一步探索这个领域的动力。

“在项目里,我意识到企业如何平衡利益追求与环境可持续性的合规,其实是个很复杂的问题,也有许多可钻研的地方,比如政府可以给企业提供什么样的帮助,国内的可持续合规制度有什么不完善之处,与国际标准接轨有什么样的挑战。环境是个数十亿人共享的‘公共产品’,需要有人持续去关注和保护它,我希望能为此做一些微小的贡献。”

带着这一份研究经历,她继续探索,经过在德国国际合作机构、联合国训练研究所等国际组织的实习,了解了国际组织在环境领域的工作模式和项目重点,也让她进一步明确了自己的职业志向:希望未来在国际环境组织中发挥影响力。

“这样的组织氛围国际化、扁平化,每位成员都有使命感,每个人的声音都会被听到、被肯定,这让我想起昆杜——一个多元包容、鼓励表达的地方。”

俞佳杨也充分利用了在杜克大学交换的学期,学习了一门关于气候变化领域投资的课程。对她来说,这门课内容丰富又充满挑战,“当时班上的其它同学不少都是环境或金融专业的大四学生,大家在课堂上都争先表达自己的观点,且言之有物。相比之下,我有时会因为自己相关专业知识和表达能力的欠缺落后于大家的思维。”

在第一节课结束后,意识到自己问题的俞佳杨主动在课后找教授请教,表达了自己的担忧。教授们安慰她不用过于担心,这节课的定位是面向对这个领域感兴趣的学生,并且会设置很多和客座嘉宾交流的环节,可以随时提问。教授还向她推荐了和课程话题相关的书籍,这样的支持给了她很大的鼓励,也让她逐渐融入课堂。

在这节课上,她和来自不同国家的同学们一起准备客座嘉宾的访谈,撰写了可持续主题新闻的评述性质文章,并且最终设计了一个由可持续能源驱动的渔船模型和推广方案。

在此基础上,她也尝试将视角拓展到业界,参与为上市公司、大型企业、金融投资机构、慈善公益机构提供低碳转型咨询,在环境领域丰富自己的经验。“在校园里通过课堂学到的知识、在科研项目里学到的技能是我在这个领域推开的第一扇门。在这以后,逐渐地,我就能推开第二扇、第三扇,一点点地拥有更多可能性。”

俞佳杨说,回顾过去的四年里,在面对新的机会和改变面前,自己曾经犹豫过,希望得到一个确定的答案才敢继续向前探索。可是没有人能对自己的未来做出百分之百的保障,有做决定的勇气,才有收获新见识的可能。而这一切的前提,就是背挺直一点,往前站一点,遇到机会努力抓住,大胆走出属于自己的那一步。带着这些经历,她即将前往杜克大学,继续寻找如何让可持续与经济发展兼容的解决方案。

“只要那个机会是可以触及的,我都会去努力争取,用这样一往无前的心态,把它们变成我向上走的台阶。”