“终于等到了这一天。”

11月10日,人乳头瘤病毒(HPV)疫苗正式纳入国家免疫规划。根据政策,2011年11月10日后出生的年满13周岁女孩可免费接种双价HPV疫苗。这一政策由国家疾控局、国家卫生健康委、教育部等七部委联合发布,被世界卫生组织和联合国儿童基金会称为“保护女性健康的里程碑”,标志着中国在消除宫颈癌的道路上迈出关键一步。

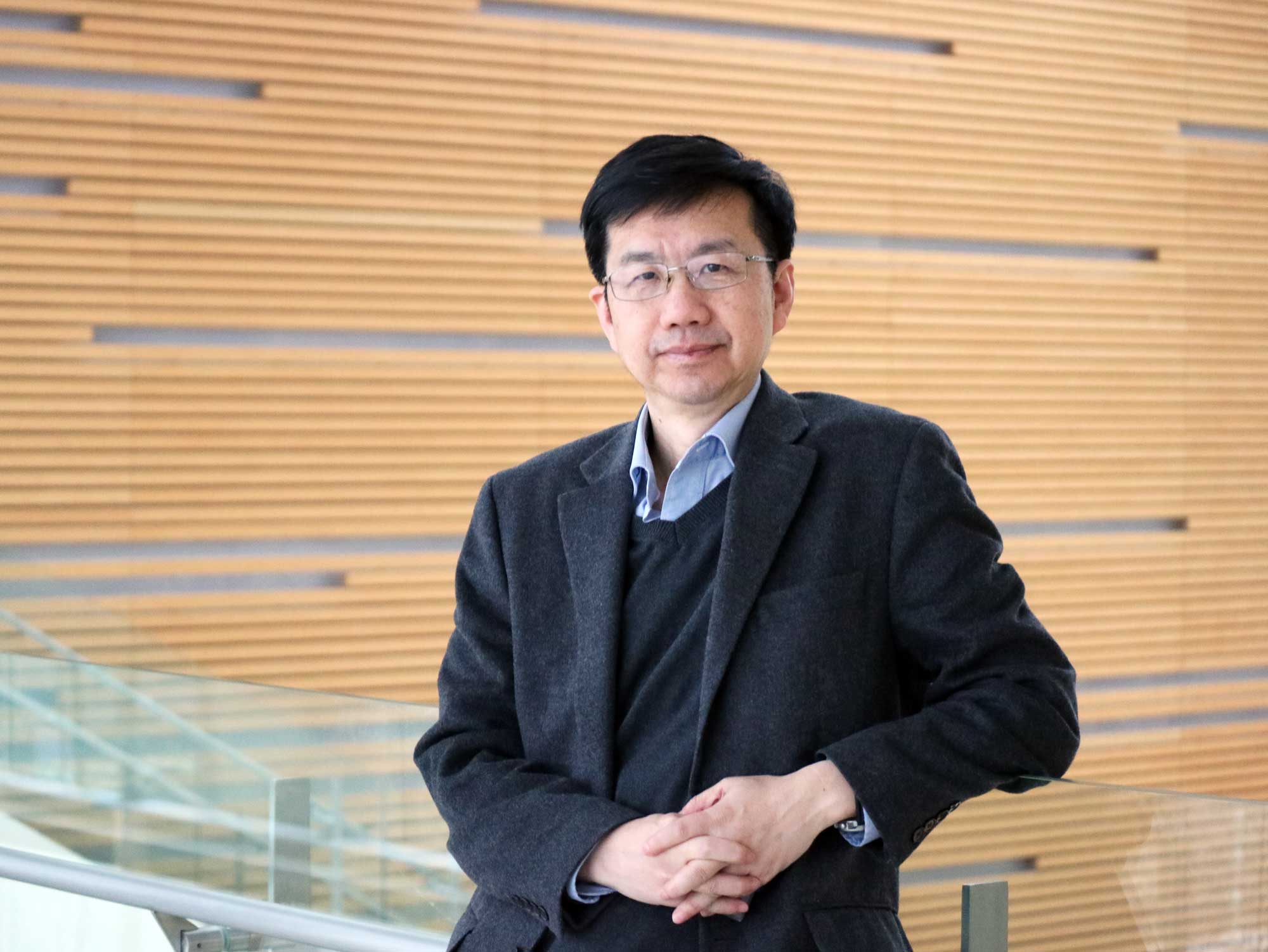

“终于等到了这一天。”汤胜蓝教授感慨道。作为昆山杜克大学全球健康研究中心联合主任、疫苗交付研究创新实验室负责人,他与团队推动并参与了大量强化国家免疫规划的卫生策略研究和政策倡导工作。

汤胜蓝教授

“这项政策的落地离不开国家层面的统筹推动和多方科研团队的共同努力,”他说,“我们作为参与者,很荣幸能贡献一点力量。”尽管他早已获悉这一政策将在年内落地,但见证这一幕,仍有种“尘埃落定”的踏实感。30多年的职业生涯中,汤胜蓝教授始终聚焦于发展中国家的卫生政策,推动更多、更优的公共卫生政策的落地,公平惠及每一个人。

早在上世纪80年代求学于上海医学院时,他就开始关注宫颈癌防控问题,并前往江西农村调研宫颈癌发病情况和评价筛查实施的情况。

宫颈癌是全球女性第四大常见癌症。2020年,我国15-44岁女性中,宫颈癌发病率和死亡率居女性肿瘤第三位。几乎所有的宫颈癌病例均可追溯到HPV感染。2006年,首款HPV疫苗问世,意味着宫颈癌成为可预防的癌症,且能够通过综合防控方式,实现消除宫颈癌的终极目标。

2021年12月,昆山杜克大学成立疫苗交付研究创新实验室(The Innovation Lab for Vaccine Delivery Research, VaxLab,以下简称“实验室”),由盖茨基金会资助,汤胜蓝教授主持,目标是通过产出高质量科学证据和开展政策倡导,强化我国的免疫规划项目。HPV疫苗是实验室关注的重点疫苗之一。

HPV疫苗进免规消息公布后,实验室成员无不为之振奋。但大家心里知道,这不是句号,而是一个新的起点。要理解这一步走得有多不易,就得回到免疫规划体系的发展历程。

扩大免疫规划破局

免疫接种是最具成本效益的卫生干预手段之一。上世纪中期,我国麻疹年发病人数曾高达900多万,26万儿童因患麻疹死亡;1978年麻疹疫苗纳入免疫规划,至2018年,发病人数不到4000例。2002年免疫规划扩容,新增乙肝疫苗,我国5岁以下儿童乙肝病毒携带率从1992年的9.7%降至2014年的0.3%,感染乙肝病毒的儿童减少近3000万人。

由政府免费提供、公民应依规定受种,是纳入国家免疫规划的“一类疫苗”,包括乙肝疫苗、卡介苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗等。而公民自费自愿接种的疫苗俗称“二类疫苗”,肺炎球菌疫苗、流感疫苗、带状疱疹疫苗等都在其列。

“从公共卫生的角度来讲,预防疾病传染是非常重要的,疫苗接种是把钱‘花在刀口上’,让有限的卫生资源被合理有效分配,撬动更大的健康效益。”汤胜蓝教授说。

“据世界卫生组织测算,在疫苗上每投入1美元,可以获得19.8~52.2美元的回报。”

我国国家免疫规划项目始于1978年,从最初“四苗防六病”逐步扩大。2008年,国家免疫规划第二次扩容,疫苗增加到14种,可防止15种疾病。但在那之后的18年,没有新的疫苗进入免疫规划,尤其是世界卫生组织建议应纳入各国免疫规划的10种疫苗里,有四种——人乳头瘤病毒疫苗(HPV)、肺炎球菌结合疫苗(PCV)、b型流感嗜血杆菌疫苗(Hib)和轮状病毒疫苗(RV)——不在我国免疫规划中。

实验室就是在这样的背景下创设立项,合作伙伴包括中国疾病预防控制中心、国务院发展研究中心等研究机构和智库,以及北京大学、复旦大学、浙江大学、协和医学院等十余所高校。近四年来,实验室和合作团队一起,在疫苗交付效率和接种覆盖、新疫苗纳入、疫苗筹资、免疫规划策略等方向上开展了18个课题研究项目,其中多个研究交付和HPV疫苗密切相关。

根据模型分析的结果,如果中国自2021年起为9岁女孩常规接种HPV疫苗、2031年替换为更高价次的HPV疫苗,并考虑对25岁以下女孩进行阶段性疫苗补种,对特定年龄的成年女性辅以筛查、治疗等宫颈癌综合防控手段,中国则有望在2047年实现消除宫颈癌目标。

研究模拟的是一种理想的状态。在政策制定中,一种疫苗是否该纳入免规,让适龄公民免费接种,需要方方面面的审慎考虑和评估。

首先需要足够多的科学依据,包括我国宫颈癌的发病率、疾病负担、疫苗的有效性和安全性、疫苗接种成本效果、人群的接种意愿,证明它应该被纳入我国免疫规划;其次要有足够产能的国产疫苗,保证全国的供应;最后,如何推广疫苗,让人们知晓并接受它,提高疫苗覆盖率,也需要基于科学和循证支持的落地策略。

这是一项需要科研工作者、产业界与多个政府部门合力推动的系统工程。

从地方试点到国家免规

HPV疫苗于2016年在中国上市,作为非免疫规划疫苗,自上市以来,一直由居民自愿自费接种。巨大的需求和有限的供应形成鲜明对比,一度市场上一苗难求。现实中,一边是昂贵的HPV疫苗接种费用(全程接种最高需花费4000多元),另一边是居高不下的疾病负担,特别是对于经济欠发达地区,接种HPV疫苗几乎是遥不可及的奢望。

在2020年,这个不平衡,被内蒙古的一座小城打破了。

鄂尔多斯市的准格尔旗率先启动了13-18岁女孩的免费接种。随后,全国陆续在省市级层面,推出惠民政策,为适龄女孩免费接种HPV疫苗或提供补助。直至2025年,HPV疫苗纳入国家免疫规划。

汤胜蓝见证着这一路的政策发展,也很欣慰实验室在过去的三年多时间参与其中,发挥了“桥梁”和“助推”的作用,其基石是科研成果,也通过政策倡导方面的持续投入,扩大研究影响。

在18个研究课题中,共有4项与HPV疫苗直接相关,包括HPV疫苗的创新筹资机制、各地HPV疫苗惠民政策实施的策略与决策机制、全球HPV疫苗接种策略和实施经验的总结梳理;以及若干涵盖HPV疫苗、针对非免疫规划疫苗的研究项目。

除了HPV疫苗外,实验室也广泛关注了免疫规划领域的跨学科议题,特别是重点人群的免疫公平挑战。昆山杜克大学团队负责了两个国内课题的研究——由龙倩副教授、王宇助理教授负责的“重庆市新生儿母亲对非免疫规划疫苗偏好及影响因素分析”,以及吴晨凯副教授负责的“中国偏远地区非免疫规划疫苗接种率及影响因素研究”,关注不同的重点人群的免疫覆盖,特别是弱势群体的免疫公平。

另外还有一项由实验室科研副主任张馨予主导的国际比较研究,梳理了东盟及南盟13个国家的免疫规划体系和进展情况。该研究报告于2025年2月在世界卫生组织亚太卫生系统和政策观察站(WHO APO)发布,为亚洲发展中国家的免疫规划提供了宝贵的数据和经验分享,也为中国的国家免疫规划提供可以借鉴的经验。

与新保集团-杜克新加坡国立大学全球健康研究所、亚太免疫联盟组织“强化免疫规划国际研讨会”

“开展这样一项系统性的国际比较研究并不容易,”张馨予介绍,“许多发展中国家的免疫规划数据分散、质量不高。我们花了近一年时间,搜罗了13个国家来源公开,且可靠、可比的免疫规划数据,进行结构化整理,并通过报告解读分析结果。报告出版前,还邀请国内外免疫规划专家参与审阅讨论,确保研究成果的质量。”

“研究的意义不仅是发表一个学术结果,更在于它带来的‘回响’,”张馨予说。报告在APO官网发布后,收到了来自全球疫苗免疫联盟(Gavi)等合作伙伴、发展中国家研究者和政策制定者的好评;其中的13个国家案例也被翻译成中文,在实验室的平台上进一步分享和传播,也得到了疾控部门和出海企业的积极反馈。这些反馈也鼓励她在这个领域继续深入耕耘,以高质量的科研交付推动改变的发生。

从证据到改变的“最后一公里”

在公共卫生领域,科研成果要产生影响,转化为政策,改变数千万人的生活,除了在期刊上公开发表,还要让研究结果被更多人理解、知晓,形成社会共识,并最终转化为卫生政策。

“政策倡导是HPV疫苗纳入免疫规划‘最后一公里’的关键,”实验室公共传播与政策倡导副主任潘张旸说道。

2022年,潘张旸在昆山杜克大学开始了全球健康理学硕士项目的学习;而此前,她在媒体及企业传播领域有着超过12年的工作经历。在紧张的硕士学业之余,她还同步启动了实验室在传播和政策倡导方面的支持工作——从零开始搭建合作媒体网络、建立对外沟通平台和内容策略,并推动基于科研成果的政策倡导。

实验室的政策倡导活动包括结合研究发现和已有证据撰写政策建议,提供给卫生管理部门,在行业和学术会议上分享案例和研究结果,组织国际会议推动免疫规划国际经验的分享,以及以媒体报道的形式向大众传播政策研究的发现与建议等。

实验室影响力最大的产出是《卫生策略研究系列简报》。第一期是在2022年9月发表,三年多来不曾间断,至今已有16期。简报邀请不同领域的相关专家撰写,用简单明了的语言把问题解释清楚,建议可以落地的解决方案,其中三期是HPV疫苗相关的主题。

在这四年时间里,实验室与媒体伙伴密切沟通,提供免疫规划相关的案例、数据和分析说明,推动了90多篇免疫规划相关的深度报道,并成为媒体获得高质量的免疫规划和疫苗证据、数据和案例的重要来源。

实验室创建的“疫苗交付研究创新实验室”公众号,在不到两年的时间里,成为业内熟知的知识共享平台,分享免疫规划专题文章、国家案例研究、疫苗的政策倡导证据库等,为公共卫生部门、科研单位和疫苗行业提供了一个更加灵活和丰富的信息来源。

公众号的读者大多是疾控中心工作人员、卫生专家、高校研究者等,他们在疫苗、免疫规划行业里扮演着重要角色。有人因为研究论文入选周报,被上级表扬;有人在这里寻找信息,为疫苗业务出海摸清目标市场情况;有人在后台提需求,希望了解某个领域的国外经验;还有用户反馈,用大语言模型平台检索免疫和疫苗的建议内容,除了世界卫生组织的来源,还有VaxLab。

“VaxLab已经不仅仅是一个实验室,一个科研课题项目。它某种程度上已经形成一个跨学科、跨部门的平台和社区。我们不是靠一两篇论文、新闻稿、政策简报就促成改变,更多是在平时这些细水长流的努力中,更新行业认知,并推动更多改变的发生,”潘张旸说。

看不见的努力

“HPV疫苗纳入免疫规划,凝结着无数科研者与政策制定者的心血。我们实验室作为一个平台,也为许多人知晓和了解,但实验室每日工作运行的背后,还有无数看不见的努力,来自支持课题组工作的实习生、学生科研助理,”汤胜蓝说。

在实验室的官网上,每一篇内容的结尾,都写有撰稿者、审稿人、翻译以及排版编辑的姓名。自2022年开始,前后共有超过15名本科及研究生,参与支持课题项目的研究支持或传播工作中,其中昆山杜克大学的本科生和研究生占半数。

“我从2023年入学读书开始,就加入了实验室,”刘子祺是2025届全球健康理学硕士项目的毕业生、目前是实验室的助理研究员。“也是在这个项目里,我接触了疫苗和免疫领域的相关研究。”

在过去两年,她的主要工作涵盖前沿疫苗研究文献的搜集与编译、证据库章节撰写与校对、公众号与网站内容编辑以及会议资料整理与传播支持。截至目前,实验室已发布近100期疫苗研究与政策动态周报,她几乎参与了每一期内容的选题策划、资料查找、撰写与编辑工作,累计整理和编译研究文献、行业与政策动态500余篇,浏览和分析的疫苗领域文献上千篇。

每次校对证据,刘子祺都要查阅数十到上百篇资料,从世界卫生组织数据库到各国卫生部门官网、再到学术期刊原文,任何一个术语或小数点都不容出错。

同是2025届全球健康理学硕士的蒋梦露在研一暑期参与了实验室的证据库翻译和校对工作。

目前就职于非营利组织世界健康基金会(Project HOPE)的她得知HPV疫苗纳入免疫规划的消息后非常激动和开心。

“这不仅仅是因为和小伙伴们在实验室的共同努力有了回响,更因为这意味着我们的工作实实在在帮助到了人们。我相信,随着HPV疫苗的普及,会有更多的人因此受益,远离疾病的困扰。”

新征程的起点

HPV疫苗纳入免疫规划,不仅仅是一个里程碑的抵达,也是一段新征程的开始。一条更加漫长的实施落地之路,还需要研究者、疾控部门、教育部门和产业界等继续去探索、实践和总结。

“实施之路是另一个长征的开始,”汤胜蓝说。尽管73%的国家已将HPV疫苗接种纳入国家免疫规划,但全球仅有30%的女童接种了HPV疫苗。实施工作中的挑战更加细碎、复杂,包括如何与教育部门协调让免疫接种进校便利学生、如何解答家长关于疫苗的各种疑问、如何跨地区共享数据来落实流动人口的接种挑战等。

与中国国际发展知识中心共同举办“强化国家免疫规划国际讨论会”

今年四月,国家疾控局公布了未来免疫规划调整的新动向:统筹规划、动态调整、分步实施,将逐步把国际普遍共识的、疾病负担重、成本效益高、疫苗产能满足需求、财政可负担的疫苗,新增纳入免疫规划。

今天,世界卫生组织推荐所有国家纳入免疫规划的10种疫苗中,肺炎球菌结合疫苗(PCV)、b型流感嗜血杆菌疫苗(Hib)和轮状病毒疫苗(RV)尚未纳入我国免疫规划。

“接下来,实验室的研究重心主要在两个方面。一个是做好‘桥梁’工作,关注免疫规划实施,为疾控部门提供能力建设支持,把中国的优秀经验传播到国际上,同时也为缺少国际组织援助支持的中等收入国家提供技术支持,帮助他们的卫生部门强化国家免疫规划;另一方面是继续关注PCV和RV纳入我国免疫规划的工作,看缺少哪些证据、需要哪些技术支持、地方政府可以通过哪些创新探索,推动政策突破,”汤胜蓝说。

“通过开展高质量的研究和循证倡导,确保人人能接种可挽救生命的疫苗”。

这是实验室自创立以来所写下的愿景。三年多来,实验室团队以涓滴努力,推动这个愿景往前迈进了一小步。未来,团队还将继续与合作伙伴同行,在漫漫前路中上下求索,实现“不让一个人掉队”的全球免疫宏大愿景。

- 搜索“疫苗交付研究创新实验室”,关注实验室官方微信。