小学五年级开始学编程,18岁的昆山杜克大学2029届本科新生刘若曦,几乎用了一半的人生与代码为伴。

刘若曦

高中三年,她参加了40多项人工智能相关的国家级、省级科技创新竞赛,多次获得一等奖。身边的所有人都以为,她会报考理工类专业,继续学习人工智能,乘上AI时代的东风。

高中毕业典礼作为学生代表发言

但在高考后,她做了个让家人意想不到的决定:放弃编程,转而攻读心理学。

八年编程路

刘若曦的父亲是一名理工类大学老师,刘若曦从小耳濡目染,对计算机和科技产生了天然的兴趣。小学五年级,她在父亲的指导下开始学习编程。进入高中后,她频繁参加各类科技创新赛事——从市赛打到省赛、国赛,三年间拿下了四十多个奖项。

第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛

全国一等奖颁奖典礼现场

刘若曦(左三)

外人看来,她一路顺风顺水;只有她自己知道,这些奖牌背后有多少个深夜。科技创新比赛对物理和数学的要求很高,而这两科偏偏不是她的强项。她能做的,就是死磕到底,连课间的时间也趴在桌上抠题,直到弄懂每一步逻辑;周末别人休息,她则在实验室调试算法。

第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛开幕式作为全国参赛选手代表宣誓

高二那年,她参加全国青少年科技创新大赛,与队友设计了一款“智能激光除草机器人”——用摄像头识别杂草与幼苗,再用激光定点除草,避免化学除草剂污染。那是她第一次做软硬件结合的实体项目,连电路板都要一遍遍重新焊接。

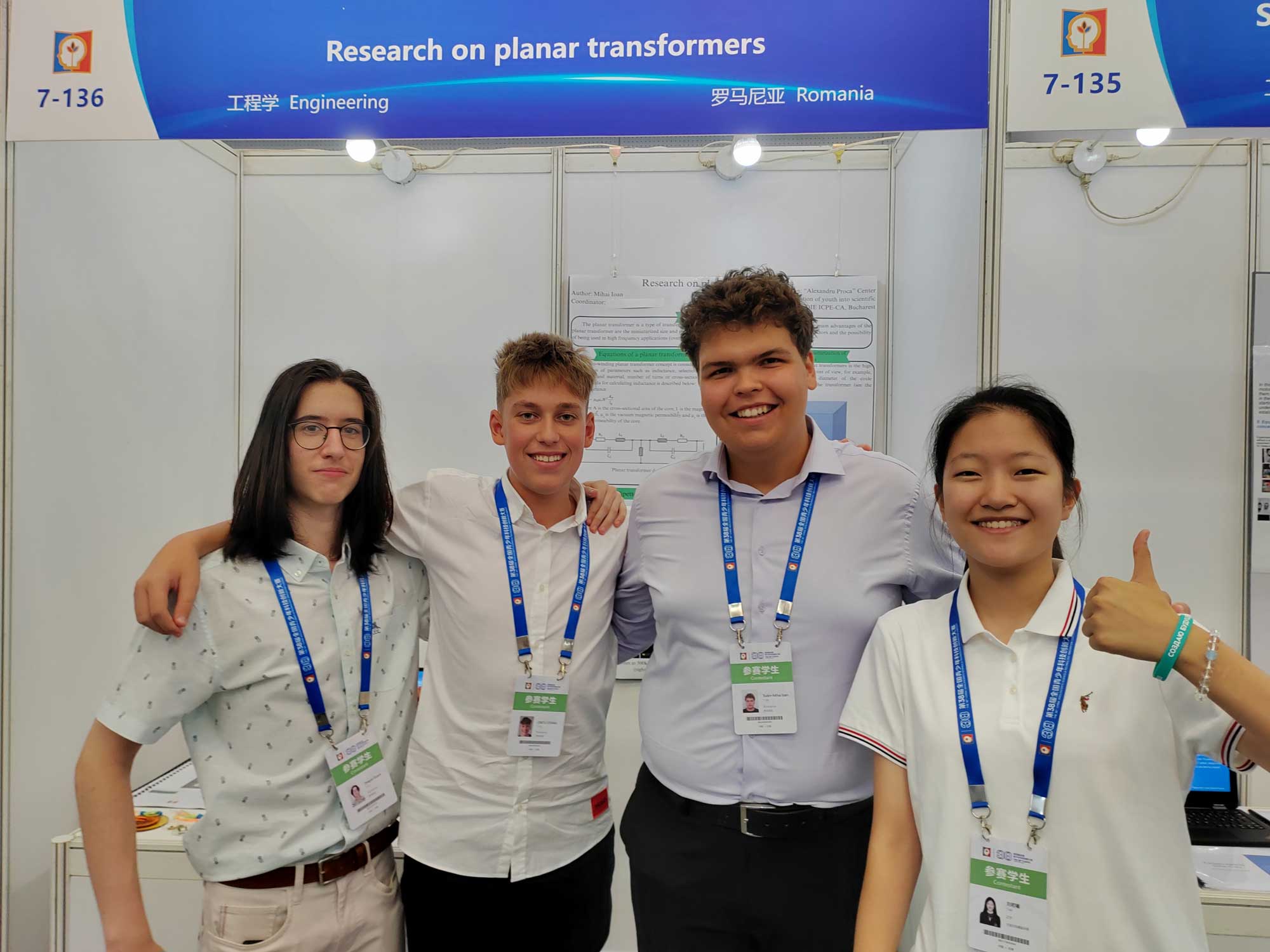

第38届全国少年科技创新大赛与国际代表交流作品

刘若曦(右一)

第38届全国少年科技创新大赛作为中国代表出席国际交流晚宴

刘若曦(左二)

省赛那天,她和队友挨个向七八位教授讲解方案,每次都根据教授的研究方向调整讲解重点。最终,她们的团队代表辽宁省进入国赛,在700多支队伍中脱颖而出,拿下国家级二等奖和两个专项奖。

39届青少年科技创新大赛省赛专家答辩现场

刘若曦(左三)

(图源:大连新闻)

“从市赛到国赛,肩上的责任也越来越重。”她说。代表学校、代表省队,她想做到最好。但频繁比赛也让她陷入两难——有时被老师批评“不务正业”,有时也会担心课程落下。那段时间,她几乎是靠熬夜支撑。

青少年科技创新大赛省赛颁奖典礼现场

这一路的努力,为她铺出了一条看似稳妥的理科之路。可就在所有人都以为她会继续奔跑下去时,她却选择了按下“暂停键”。

心之所向

高二暑假,刘若曦第一次来到昆山杜克大学,参加“探索人工智能”夏令营。

她原本想学点新知识为比赛加分,却被校园的开放氛围、通识博雅教育深深吸引。她了解到,昆杜本科生可以探索到大二结束前决定自己的专业,这也使她重新开始思考人生方向。

2024年DKU夏校课堂

而当她真正开始思考“我想成为什么样的人”时,内心的天平开始动摇。

那个一向依靠逻辑和算法解决问题的女孩,第一次被情绪击中——不是自己的,而是别人的。

初高中时,她担任过班委、校委,常接触到被学业压力压垮的同学。有人焦虑到彻夜失眠,有人陷入抑郁甚至停学。那时候她就阅读了一些心理学书籍、上网课。午休和晚自习时,她倾听同学的诉说,先接住他们的情绪,再帮他们分析问题。

高三书桌的一角

她的做法是有效果的。那时她第一次体会到,比赢得一场比赛更让她心跳的,是让一个陷入黑暗的人重新笑起来。

如果自己能在心理学这条路上走下去,她相信自己能帮到更多人。

选择心理学专业这个决定,几乎遭到所有人的反对。父母担心她浪费多年积累,朋友觉得她“太冒险”。她自己也问过自己:“我真的有从零开始的勇气和能力吗?”

万分之一的希望

“从零开始”比刘若曦想象的要难。

她高中选科选的是物理、化学、政治,没有学过生物,因此对连神经元、细胞等基础概念都是陌生的。开学后的第二节课是神经科学课,全英文授课,整整两个半小时,刘若曦只觉得“像在做梦一样”,教授说的话,她一句也听不懂。

更要命的是,这堂课的学生需要分成小组,依次上台做30分钟的发言,她在第一组,两天后的下一节课,就轮到她上台。

崩溃之后,刘若曦只能硬着头皮从零开始。被分配的主题是“天生还是养育”(Nature VS Nurture),她就从基因序列这样最基础的知识点学起,把接触到的每个专业术语一一理解后,再组织自己的观点,扩展成一份内容充实的PPT。

她也发现,虽然换了方向,但过去的努力并没有白费,打比赛时一遍遍和评委讲解、上台答辩的经历,很好地锻炼了自己的表达能力,她只需要把精力放在专业知识上就行。

而且编程和神经科学也有相似性,编程的每一行代码之间都有非常强的逻辑性,一点点的错误都会导致整个算法崩坏,而神经元的连接与信号传递,也有其严格缜密的逻辑,学习方法是一通百通的。

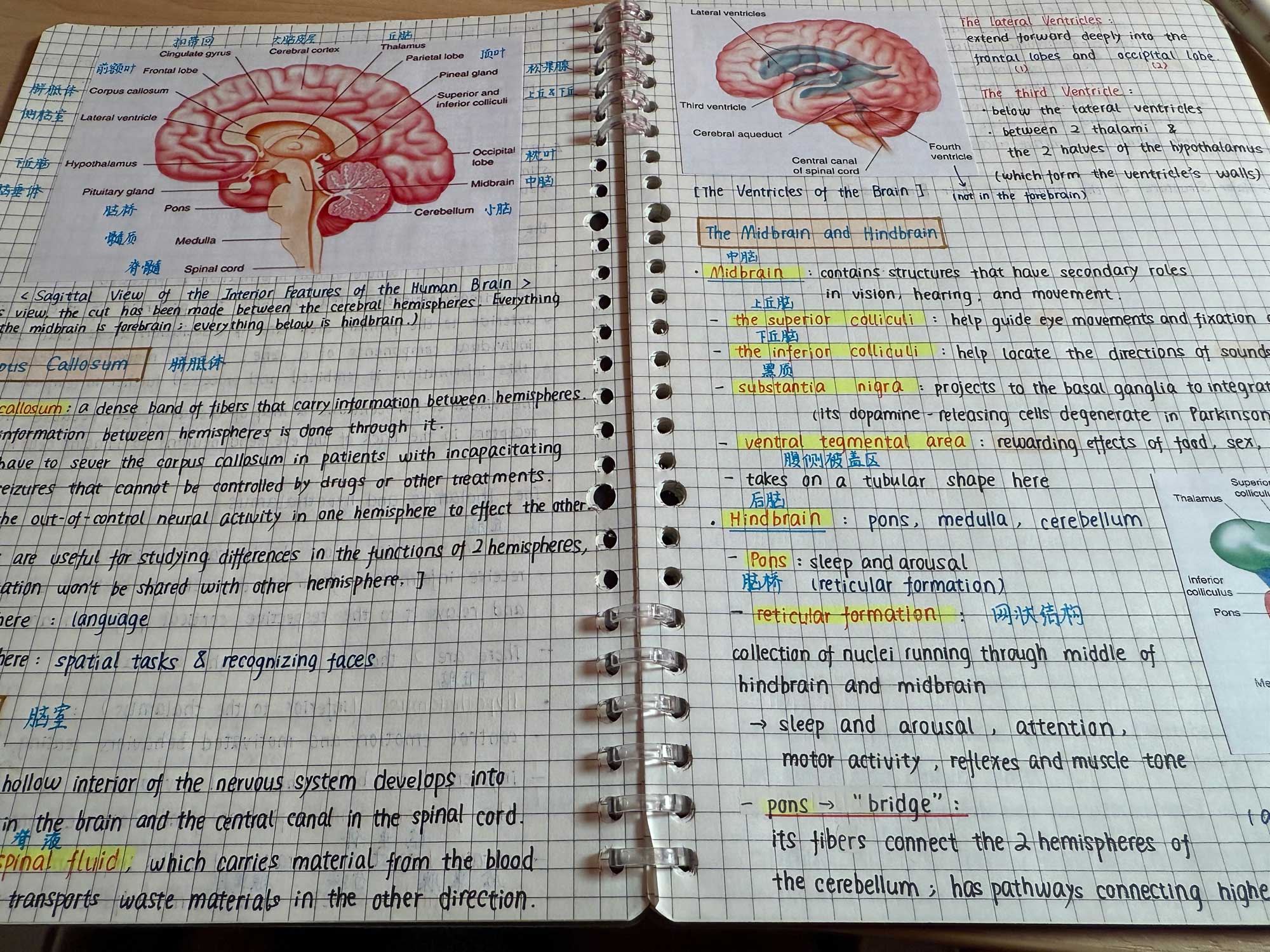

昆杜采用的是七周小学期学制,在七周的时间里,她啃完700页英文教材,每个词都要弄懂,再整理成厚厚一叠手写笔记。

她顾不上体验大学生活的新鲜感,大部分时间都扑在了这门课上。晚上回到宿舍,继续学到凌晨两三点,“每天至少有10个小时是花在这上面的。”

学到难点而沮丧时,她偶尔也会怀疑自己的选择,但她同时觉得这个过程“很有乐趣”,因为她离开了应试教育,是完全不带功利心地在研究一门自己喜欢的课,充满了热情,时常会因为某一句话、一个例子眼前一亮。

在神经科学课上,刘若曦听神经科学高级讲师Pedro Rada博士讲述他行医时接待过的病例。那些故事常以“Hi Pedro,我身体不舒服,你能帮我看看吗?”开头,却往往以“几天后,他/她离开了这个世界”收尾。

她第一次深切地意识到,在“救人”这件事背后,藏着那么多无力与遗憾。神经科学虽然走在前沿,却仍有大量未知领域亟待探索,许多脑部疾病至今无解。即使付出全部努力,从业者也常常无能为力。

但也正因为如此,仍有无数人选择奔走在这条路上——为那也许只有1% 的治愈率,穷尽一生。

国庆假期后,刘若曦去了上海的黑色博物馆,从精神病患者的第一视角体验他们的世界。她看到那些沾着泪水的遗书——“对不起,请别为我难过,希望你们永远开心”,看到有人因幻觉蜷缩在床底入睡,也看到一间空荡的房间,窗外是一面双向玻璃墙。

上海黑色博物馆的一角

“他们那么善良,到生命最后还惦记着别人,却被疾病困在看不见的房间里。”她轻声说。

那一刻,她想起了中学时那位开朗的女生——同样被情绪困住,却仍在努力自救。

“精神疾病让他们痛苦,但社会压力让他们更痛苦。我希望有一天能用科学和共情,帮助他们找到继续生活的力量。”

她最喜欢的一句话,来自美国精神科医生特鲁多的墓志铭:“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”

她知道,自己正在走的,正是这样一条路——付出百分之百的努力,只为那万分之一的希望。

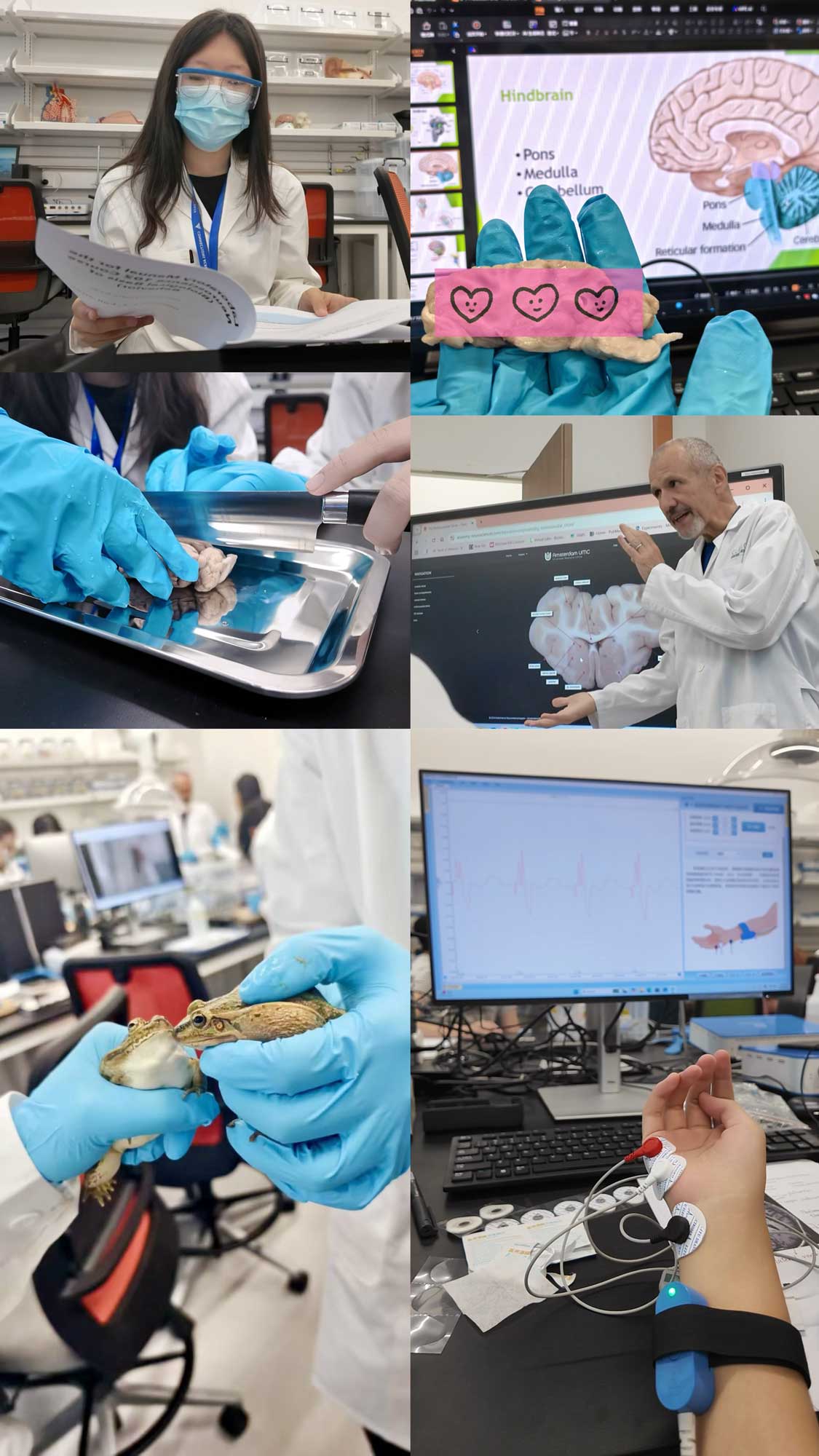

第一个小学期结束时,刘若曦的神经科学期末成绩几乎满分,综合评价为 A。她还主动申请成为Pedro教授的科研助理,每周往返于学校和医院,参与小白鼠糖类上瘾实验以及抗抑郁药物的研究。

在实验室里,她专注地配制糖水、记录数据,内心充斥着前所未有的平静与快乐——在热爱的领域里一步一步向前走,这就是她想要的生活。

这门学科如此迷人,有那么多未知领域等待探索。

“即使未来再难,只要往前走一步,就有一步的收获。”