跨越半个地球的心跳

夏日蝉鸣伴着拉杆箱的滚轮声,来自葡萄牙的 Noah Vicente de Carvalho带着紧张与期待,第一次踏上了中国的土地。

从飞机落地那一刻起,他的心情始终在“激动、新奇,还有一丝焦虑”之间摇摆。但在办理电话卡的那一刻,发生了让他意想不到的一幕:

“虽然和通信公司的工作人员语言不通,但我发现我们都是 C 罗的球迷,那一刻我忍不住笑了。那是一种奇妙的连接,出乎意料,又无比开心。”

语言的隔阂,在共同的热爱面前瞬间消解。

谈到为何选择昆山杜克大学,他说:“昆山杜克提供了独一无二的机会、经历和教育。在我看来,理解中国文化和社会,是东西方合作与共同繁荣的关键,而这里正是最佳地方。”

步入校园,Noah立刻被迎新大使和宿舍助理们热情的问候包围,有的接过沉重的行李箱,有的指引报到流程。旅途的疲惫在悉心关怀中悄然消散。走到宿舍楼下,一只校园猫似乎也等待他多时,让他感到倍感亲切。

“我给他取名叫 Yonah。第一次见面时,他就蹭了过来,就像我家的猫一样。那一瞬间,我觉得自己好像一下子有了家的感觉。”

和Noah一样,许多国际新生都在不经意的瞬间,找到了属于自己的归属感:

来自乌兹别克斯坦的 Asal Vafayeva 记得第一次深夜畅聊:“我们在餐厅聊到凌晨两点,分享生活和趣事,笑得特别开心。虽然第二天要早起,但那一夜的畅谈真的值得。”

她还提到在 Performance Café (表演咖啡厅)举行的茶话会上,大家戴着搞怪墨镜和头饰合影:“那张照片成了我们最喜欢的合影,因为它记录了新朋友、新环境和全新的氛围。”

来自巴基斯坦的新生 Fatima Arif 回忆起一场突如其来的大雨:“我和朋友在校园里散步时下起大雨。我们没有跑去躲避,而是决定在雨中奔跑!那一刻真的很特别,是我最难忘的体验之一。”

来自美国加州的 Jienne Chou 则被体育之夜的氛围深深打动:“团队凝聚力真的太强大、太有感染力了!”

而同样来自美国的 Kenneth Richie Jr. 感叹道:“到目前为止,DKU 体验已经远远超出我的想象!接下来,我期待更加多元的校园、精彩的学习体验,以及紧密的社区。”

从陌生到默契,因彼此而成长

对中国新生而言,大学同样意味着一次全新的开始,一个找到自己归属感的新起点。

来自上海的伏铭洋从未有过住校经历,他把大学生活看作是一个锻炼自己、迎接新挑战的好机会。而且他发现,“昆杜学生规模较小,大家很快就熟悉起来,关系也很紧密。”

来自苏州的蔡沁月在Sports Extravaganza(体育之夜)中快速融入:“通过运动,我认识并了解了更多同学,也让我更适应校园环境。”

来自宁波的林思齐难忘开学第一天全体新生齐喊 “We are DKU!”

“虽然有点尴尬,但那一刻很震撼,也是我第一次体会到这里的‘embrace the awkward’文化。”

来自北京的柳瑞峰则感慨运动的魔力:“很难想象原本陌生的同学,仅仅通过一两次运动场上的协作就迅速熟络起来,大家在运动过程中收获了快乐和友谊。”

“那种无论输赢都紧紧站在一起的默契,让我真切感受到昆杜的团队精神,”2026届本科生李俊彦说。

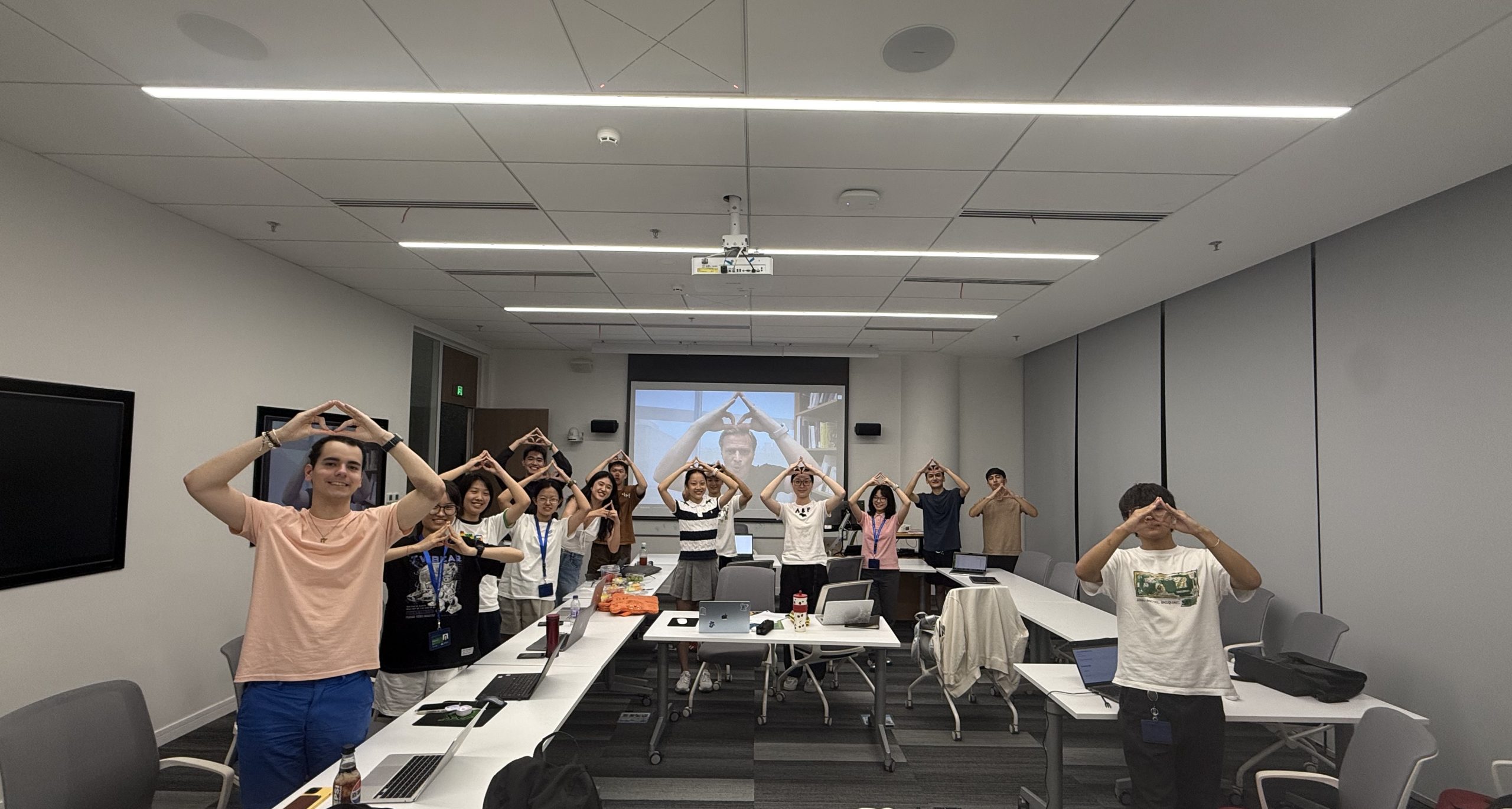

今年他担任迎新大使,带领 20 多位新生参加体育之夜比赛:“前几场我们连败。但没有人抱怨,反而更努力为彼此加油。或许是团队的凝聚力真的转化成了动力,我们竟连赢最后三场!”

从探索到发现,打开更大的世界

从 8 月 8 日全球各地的学生陆续报到开始,昆杜为期一周的迎新活动依次拉开帷幕:学业指导和跨学科课程介绍会让大家提前感受昆杜课堂氛围,资源展帮助新生找到学习与生活的支持渠道,才艺表演与体育运动则让不同文化背景的同学迅速打成一片。正是在这样的安排下,新生们逐渐放下陌生感,昆杜成了新的家园。

而课堂上的第一周,更让大家真切感受到昆杜学术氛围的独特。

林思齐高中时是文科生,但她并不想给自己设限,而是探索更多可能:“昆杜给了我一个探索自己兴趣的机会。”

昆杜通识博雅本科教育鼓励跨学科学习与研究,本科生在入学时不需要立即选定专业,可以自由探索不同领域,直到大二结束前再确定。这种跨学科和鼓励探索的教育模式吸引了许多像林思齐这样的学生。

来自巴基斯坦的Fatima坦言:“我想要的就是一个既能提供全球视野、独特学术方式、自我成长机会,又有丰富科研资源的平台。毫无疑问,昆杜就是这样一个地方,而且远不止于此!”

上课第一周,来自上海的沈欣岚选了媒体艺术课程,第一课就让她印象深刻:“教授让我们拿着录音设备走到教室外去收集各种声音,这是我第一次对周围看似平常的事物的声音进行如此仔细的观察。”

此外,小班教学也给予学生充足的机会,在课堂上可以自由地表达观点,也能倾听每个人的想法。

“这些都让我感受到,课堂不是单方面的授课,而是多向交互,我可以了解每个人的观点,从每个人身上学到东西,”她说。

来自北京的王瀚萱则“抢”了一门作曲课程:“我一直都很喜欢音乐,最爱的歌手是泰勒·斯威夫特,所以希望能在这里体验专业的音乐创作。”

来自苏州的王志韬在写作课上的体验让他印象深刻。他说教授为了唤起大家对不同文化的兴趣,并引入海洋贸易的话题,问大家吃到过最难吃的食物是什么,这瞬间让所有人打开了话匣。他坦言:虽然大量英文文献的阅读仍有挑战,但相信这样的高强度,会让自己更快适应全英文环境。

除了课堂上的新鲜体验,不少新生也已经在为今后的学习做好规划。来自北京的缪可钦高中时主修理科,最喜欢的科目是生物。她现在已经选择了“Math 105”这门大热门课程,是因为想先把数学等基础课程修完。另一门让她印象极深的课程是两学分写作课《World History in Seven Meals》(七顿饭里的世界史),通过食物讲述人类历史。她觉得这充分体现了昆杜跨学科的教育模式。“教授预告,学期末会有进实验室学做冰淇淋的机会,我一下子就被吸引了,”她说。

来自上海的熊天翔一直对计算机科学充满兴趣,希望未来能在教授的研究项目中找到新突破:“我想在陌生领域中探索,也要继续坚持自己的兴趣。”

我们的故事,从这里开始

在8月15日的开学典礼上,新生代表 Caleb Leonard 说,他曾问过约400位同学一个简单的问题:“你的故事是什么?”

在这些故事里,来自不同国家和背景的同学们,有的离开小镇第一次独自远行,有的克服家庭困境与病痛,有的从饱受战火的地方带着梦想来到昆杜……

“这些故事提醒我们,虽然通往昆杜的路各不相同,但每一条都镌刻着勇气、牺牲和对教育改变世界的信念。” Caleb的话,与许多新生的昆杜初体验不谋而合。

在这里,世界的多样性交汇,每个人的故事互相交织。正是这些故事,让我们在昆杜——遇见全新的自己,也遇见全新的彼此。

而这,仅仅是开始。