2011年1月,一个天气晴好的冬日,汤胜蓝第一次见到昆山杜克大学“最初的样子”——一大片围起来的、阡陌纵横的农田,沟渠里映着湛蓝的天空。他当时还在世界卫生组织日内瓦总部任职,在上海开国际会议,应时任杜克大学富卡商学院东亚区总监李含果之邀,坐着他的车来昆山看校址。

“没有啥可看的,就站了5分钟,知道以后就在这个地方工作。”

两年后的9月,昆山杜克大学获教育部批准正式成立,随后与杜克大学全球健康研究所联合成立了全球健康研究中心,汤胜蓝出任研究中心创始主任。

教师招聘工作在此之前就开始了,但学校还在初创阶段,外人对其缺少了解,招聘进行得颇为困难,在昆山工业技术研究院14楼的办公室里,只有两位老师——汤胜蓝和他当时带的博士后龙倩。次年8月,他们迎来了第一批全球健康理学硕士项目的5位学生,教师也正好是5个人。

2023年,是昆山杜克大学成立十周年,也是全球健康项目的十周年。

当年那片农田,“长成”了500亩的大学校园——大气沉稳、明亮开阔的建筑群,拥有全球先进的研究、教学和体育休闲设施,容纳上千师生在此生活、学习、阅读、思考;春有满树蔷薇,夏有一池红莲,秋冬香樟常青,虫鸣鸟叫穿插其间。

全球健康项目的教职员工人数也从5人增加到50人,培养出了112位硕士生,在国际顶尖学术期刊发表了500多篇学术论文,与20个国家的30多个机构建立了合作伙伴关系,由于在全球健康学科及其相关领域的卓越研究成果和论文发表,学校已经连续五年名列ESI“临床医学”学科榜单全球前1%。

10年,树木年轮增长了十圈,年轻人从千禧一代换成Z世代,一轮康波周期才走到上行期,而一所新创立的学术机构,已经跃到了行业前列。

这让人不由得好奇,在那片农田改头换面的十年里,扎根这片土地的人们,都做了些什么?

为弱势群体发出声音

每天,汤胜蓝都要读两三份英文报纸,《泰晤士报》《卫报》《华盛顿邮报》等,也经常看其他杂志,英国的《经济学人》他坚持订了25年,每周都会读。

“了解社会经济,对我们搞公共卫生、政策研究很有帮助。”

1985年,汤胜蓝在上海医科大学读研究生时,开始做宫颈癌普查。宫颈癌是全球女性第四大常见癌症,做完调研后,他写过政策简报,建议国家将普查推广给全国所有妇女,35岁以上或已婚的妇女进行免费筛查。他说,当时很多国家已经这么做了,但中国的经济还没发展到那个水平,这个建议就“有些幼稚”。

但也不能因为幼稚不现实就不提,“我们做研究,先要产生科学性证据,再在证据的基础上提出建议,至于它是否被采纳、何时被采纳,不是一天两天的问题。”

1993年他写报告,提出“农村中西地区靠自己经济实力,医疗保险是搞不起来的,得中央财政补贴才行”。随着国际国内相应的研究和建议越来越多,以及国家在卫生领域的投入不断增大,十年后的2003年,国家开始通过财政补贴建立起新型农村合作医疗制度。

宫颈癌的筛查也是如此。近年来宫颈癌逐渐受到重视,今年国家卫健委会同教育部、民政部、财政部等十个部门联合发布了《加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030年)》,设定了筛查率和患者治愈率目标。

这些年,汤胜蓝从未停下科研的脚步,除了出国读博和在世卫组织日内瓦总部负责非洲项目时,他每年都在中国农村地区做很多现场研究,传染病、疫苗、结核病、慢病等,不一而足,但都围绕着“贫困/农村地区、弱势群体”展开。

汤胜蓝做宫颈癌筛查,最开始是在江西山区,和村里人一起生活,学着吃辣、学会喝酒,建立起了情谊。有一次在村里调查,他看到一个患先天心脏病的小孩蹲在地上,嘴唇发紫。当时江西医疗条件不足,他帮忙联系到上海中山医院的专家把孩子治好。看到孩子活蹦乱跳,汤胜蓝感到欣慰。

“这件事之后,我就一直关注贫困地区的人、老弱妇幼,总想尽量帮到他们。”

他放弃世界卫生组织日内瓦总部的终身职位,来到当时初创的昆山杜克大学,也是因为这样一种愿景。当国际公务员,工资高、待遇好,但没有经费支持自己想做的项目,工作范围也限定在你所在某一具体岗位的任务;而在这所年轻的中外合办大学,有做科研项目的自由,能选择志同道合的伙伴,也能用自己数十年的工作经历,帮助它快速成长。2011年冬天,在农田边,他期待的便是这样一幅图景。

2014年,汤胜蓝牵头找了6个亚洲国家的10个研究机构,向世界卫生组织亚太卫生政策和体系观察所(APO)申请成为研究基地。12月,昆山杜克大学被APO指定为卫生政策和体系研究基地,是APO指定的全球三所研究基地之一,也是中国唯一一个。基地资助的项目,有亚太国家农村初级卫生保健工作人员的引进与挽留、资源匮乏地区心血管疾病的预防与管理、移民服务卫生系统、慢性病的整合护理模式等,致力于推动发展中国家的健康水平。

中国是结核病高负担国家之一,2009年,国家卫健委与比尔及梅琳达·盖茨基金会合作,启动了“中盖结核病防治项目”,分三期进行,汤胜蓝负责了二期“结核/耐药结核卫生服务筹资模型的开发和评价”、三期“结核病防治与控制综合模型的实施监测与评估”的工作,带领团队去各省农村地区收集数据。

“项目做了8年,我们很多的在结核病控制、治疗和预防中的研究结论,现在都变成了国家政策。”汤胜蓝在讲述研究过程后如此总结道。

“筛查结核病人、治疗、愈后管理这一条龙,以前医院是按服务收费的,拍X光、做痰涂片检查、治疗数月的费用,病人自负一部分,国家报销一部分。我们当时就提出来,治疗结核病应该治‘好’一个人付多少钱,这样医院更有积极性,也更能控制疾病传播。如果只吃两个月药,症状没了就不看,过两年复发了,防控效率就很低。”

让结核病人的发现、诊断、治疗,融入国家医疗保险计划,汤胜蓝团队在项目里作出了重要贡献,在此之前,传染病是由疾控管的,与医保没有关系。另一大贡献是结核病信息系统的建立,在已有的医院数种系统中,通过自我连接和抓取,把结核病的预防、分析、治疗、管理信息都整合在一起,提高信息的利用率。

2021年,在盖茨基金会的资助下,昆山杜克大学成立了一所研究疫苗交付科学的创新实验室,为国家免疫实践提供科学依据,也科普疫苗研究成果与知识。

我国免疫规划下的14种疫苗,可预防包括甲肝、流脑、风疹等在内的15种传染病,覆盖人群以0至6岁儿童为主,但仍有4种重点疫苗,尚未被纳入其中,包括肺炎球菌疫苗(PCV)、轮状病毒疫苗、人乳头瘤病毒疫苗(HPV)、b型流感嗜血杆菌疫苗(Hib)。

实验室正在进行的5个科研项目里,“海南省5岁以下儿童肺炎链球菌携带状况调查”“中国肺炎球菌疫苗和轮状病毒疫苗经济学评价研究”“不同类型家庭儿童免疫规划疫苗接种体验及家庭负担研究”,都与儿童疫苗有关,这是汤胜蓝十分关心的领域。

“公共卫生中,疫苗是投入产出比很高的一个手段。很多小孩冬天容易得肺炎,接种疫苗能有效降低发病率和死亡率。但PCV疫苗自费高达千元,如果纳入免疫规划,政府出资、补贴或与生产厂家谈价、投资企业开发,就能大大降低普通家庭的经济负担。”

一项政策从有人提出到落地执行,往往要多年时间,科研人员的倡导和传播则是其中不可或缺的一环。疫苗创新实验室做了更进一步的努力,不止步于收集和分析数据、产生结果后发表期刊论文,还定期在网上发布策略简报,用平实的、非学术化的语言,把研究成果展示出来,再提出给政府或大众的建议。简报每两个月一期,到现在已经持续出了9期,“我们希望能够更多地参与社会变革。”

除了卫生政策和体系、传染性疾病,慢性病和环境健康也一直是全球健康中心的重点研究领域。首批5位教师之一的阎丽静,是研究中心慢性病科研室主任,曾在美国西北大学、北京大学和乔治全球健康研究所任职,长期从事着慢病防控、智慧健康的研究工作。

2016年,在英国医学研究基金的支持下,她带着研究团队在河北省50个农村开展了一项为期三年的脑卒中防控项目,覆盖1299位脑卒中患者。脑卒中是我国农村成年人死亡和残疾的主要原因之一,造成了巨大的社会和经济负担,阎丽静团队与中国移动健康研究院等合作伙伴,共同开发了一套基于智慧医疗平台的创新型干预服务包,包括一个手机APP。

团队会给村医做培训,培训资料可以通过APP查看,APP里还能录入患者信息、每个月的血压、用药情况,清晰省心、一目了然,什么时候患者需要做随访,就会给村医发送提醒。APP还会给患者发送语音提醒,很多饮食、生活建议,会在随访后给患者发放图文并茂的处方,有药的服用情况、运动目标等,配有小贴画,“要切实关注患者的需求,落实到他身上,不然就没有办法带来改变、促进他的健康。”

阎丽静把从村医和患者两边着手的干预手段,形象地称呼为“两条腿走路”,而这条路的土壤和根基,是整个医疗系统的支持,来自天坛医院、国内外专家、县镇村卫生人员的多方位配合。

在国内农村积累了智慧医疗的经验后,阎丽静又将其分享和推广到其他国家,和团队一起在尼泊尔开展了电子医疗干预手段的本地化实施项目。

“虽然调研工作是在某一个局部,但我们一定要有全球视野、意识,世界是互联互通的,我们随时都受到全球其他国家的影响。分享和传播研究成果与经验教训,能帮助有迫切需求的他国人民获得更好的服务,也能扩大我们研究的影响力,汇入全球健康的大体系中去。”全球健康项目联合主任刘运国这样解释跨国合作项目的初衷。

刘运国曾在中国卫生部任职20多年,后又加入世卫组织13年多,在斐济、老挝、柬埔寨、菲律宾等国家参与推进全民健康覆盖,对当地文化和人民有着深入了解。他和团队曾与老挝人信奉的佛教庙宇里的和尚合作,传播卫生知识,控制登革热的蔓延;在柬埔寨调研、分析出疟疾防控不了的源头,是当地人常去原始森林采集红木、胖大海等,感染后回到社区传给了周边人,于是在森林边缘和社区,动员志愿者检测返回村庄的人是否被感染,提供及时医治,从而控制了疫病的蔓延。

他希望研究中心的成果能够帮助到这些国家,积极推动着双方的合作项目,今年,昆杜全球健康项目与柬埔寨健康科学大学建立了战略合作关系。3月启动了第一个合作研究项目——“柬埔寨健康保障计划筹资/支付与慢性病防控案例研究”,这个项目由昆杜全球健康助理教授Marius Wamsiedel负责。

Marius是一名出生于罗马尼亚的医学社会学家,在工作中对全球健康产生兴趣,回到家乡医院呆了几个月,出版了书籍《急诊室患者的道德评价:罗马尼亚分诊工作的民族志》。他相信医学社会学所研究的问题,包括社会的医疗化和非医疗化,健康和疾病的社会建构,种族、性别、阶级等因素对个人健康状况和获得卫生服务的影响,应用于全球健康领域时,能为以最小成本实现最佳结果铺出一条新路。

从脚下所处的土地出发,看见贫困弱势人群的病痛、困难与需求,再把目光移向世界,投身改善全球健康公平的洪流中去,这是昆杜全球健康的老师们一直在做的事。

而在他们的引导下,每一届的全球健康学子们,也在纵身跃入其中。

到现场去

“到现场去”,是全球健康硕士教育中常被强调的一点,在现场才能了解当地文化、环境,接触当地的人,才知道会遇到什么困难,人们的需求是什么。

硕士项目的每一名学生,都需在导师指导下开展自主设计的研究,并获得专属7500美金的经费支持,在暑期开展十周的实地调研。至今为止,该项目学生的脚步已到达过全球六大洲的 20 多个国家。

2018届硕士生熊尚志,选择的目的地是肯尼亚,在首都内罗毕郊区的非政府组织(非洲人口与健康研究中心,APHRC)实习,研究课题是“肯尼亚高血压病人的家庭支持与用药依从性之间的联系”。

在肯尼亚,他遇到了各种意料之外的情况:调研项目被当地伦理委员会审核了三个多月,最后他回到学校时已经开学两个星期了;数据收集工作才开展了一天,城市因总统大选风波陷入了混乱之中,公共交通停止服务,合作医院不再回复消息,窗外是抗议声、枪响和救护车鸣笛声,他内心充满了焦虑和担忧,也在导师阎丽静的帮助、家人朋友的关心中整理着资料,11天后,风波平静下来,他才再度开展数据收集工作。

在和高血压病人交流时,熊尚志常被他们的故事打动:一位母亲因担心把高血压“传染”给儿子而活在忧虑中,一个父亲因为不能负担女儿的高中教育而倍感愧疚,右手缺根手指的中年男子犹疑着但仍接受了他的握手。拜访贫民窟家庭问他们最需要什么,家庭唯一收入来源的父亲说,他们不需要钱,需要稳定的工作、孩子受教育的机会、健全的卫生保险。

“我们的‘研究对象’,不只是‘样本’‘数据库’,他们是一个个有自己生活和故事的‘人’。人们在疾病的威胁和难以负担的健康需求下容易‘被贫困’,这是一个亟待打破,也可以打破的恶性循环,而我作为全球健康硕士,能为这个过程尽自己的一份力。”熊尚志总结自己在肯尼亚100天的经历时说道。

而在新冠流行期间,去现场有时难以实现,如何帮助学生完成实地调研,就成了考验学校和老师的一道难题。

美国学生Sage Wyatt,18岁就完成了本科学业、来到昆杜全球健康专业读研,她对母婴健康领域很感兴趣,准备去斯里兰卡做实地调研,通过导师龙倩认识了斯里兰卡卢胡纳大学的De Silva教授,这位教授又向她推荐了在美国杜克大学任职,同时也是昆杜全球健康教授的Truls Ostbye教授,三位都成了她项目的导师。

Sage一切联系和准备工作就绪时,遇到了新冠爆发,无法出国,于是她只能在美国通过视频会议,协调时差,与中国的导师龙倩、斯里兰卡帮助收集现场数据的导师De Silva三方开会来推进项目,Truls Ostbye则帮她和杜克大学的师生建立联系,共享学术资源。最终,在共同努力下,Sage成功完成了硕士论文——运用混合方法研究孕产妇健康。

Truls对这段经历印象很深刻,“这真是一件令人难以置信的事,在特殊时期无法拿到签证出国,但她仍然接受了良好的硕士教育,还完成了在另一个国家的重要项目,这需要很多教职员工的密切配合才行。也许这得感谢昆杜的教学模式,是如此灵活,对无法到校的学生也会提供诸多帮助,让她把事情做成。能加入昆杜,我感到非常荣幸,昆杜是一个集中西之所长的地方。”

在开展实地调研之前,确定课题是至关重要的一步。选择了这个专业的学生,多少都有关心的领域,但并不都能准确找到研究缺口,老师就要带着他们向内求索,找到各自感兴趣的、值得研究的问题。

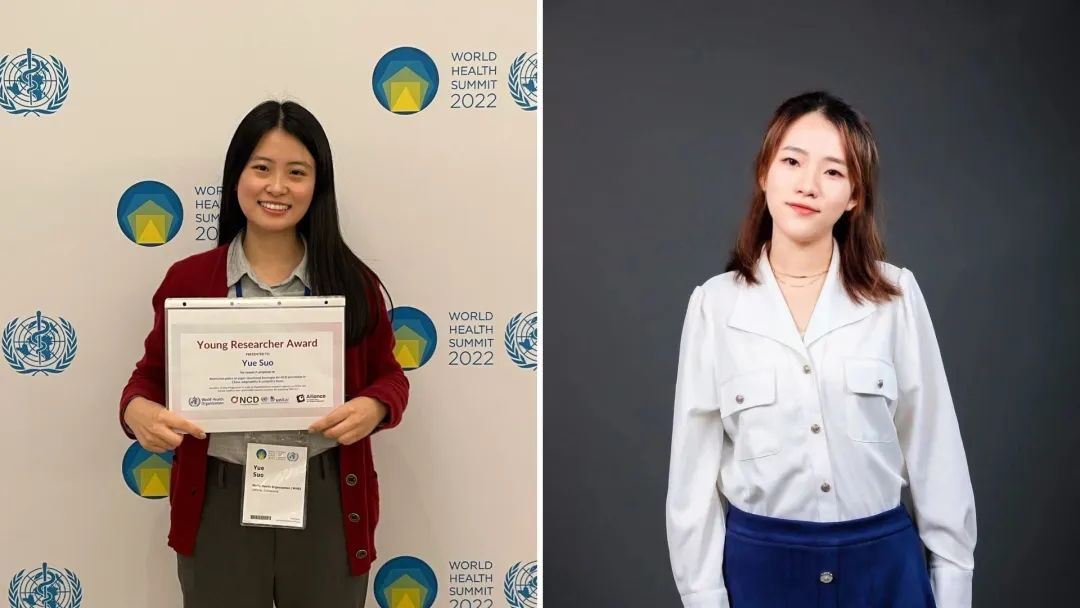

今年毕业的两名硕士生锁悦和杨博璐,在她们的导师龙倩老师的支持下获得了世界卫生组织的研究经费,成功完成了她们的论文,并受邀参加了在德国柏林举办的2022年“世界卫生峰会”,报告她俩的研究结果。

龙倩记得锁悦一进学校就对“含糖饮料的控制”感兴趣,但这是个很大的“话题”,如何把它变成“研究问题”,要先去看过往文献,国内和国际上大家都做了什么。

查阅文献后锁悦发现,含糖饮料的控制,有加税、贴标分级等方法,高收入、中低收入国家都在做,国内做的却很少。龙倩便引导她思考,国外那些做法,在中国能不能做,如果要做,该如何实行。在一来一回的讨论中,锁悦最后将问题确定为了“中国儿童含糖饮料限制消费政策的利益相关者分析”。

杨博璐的研究问题是中国控烟立法的差异性,2003年中国就签署了世卫《烟草控制框架公约》,但这些年进展一直较慢,探讨政策出台到政策落地之间的差距在哪里,也是在这样逐步探索的过程中明确的。

做学术研究,不是硕士生的独属,昆山杜克的特色之一是在本科阶段就为学生提供和教授一起做自主研究的机会。

来自马来西亚的本科生徐显耀,大一就开始了自己的研究项目,和研究伙伴分析海量健康数据后发现,45岁及以上的成年人,如果睡眠时间少于6小时或多于8小时,肾功能相对较弱,并面临更大的慢性肾病风险。

他们的导师、全球健康理学硕士项目主任吴晨凯,鼓励他们把研究发现写成论文,投给学术期刊,这让刚进大学不久的徐显耀颇为惊讶,没想到这么快就能接触这一步。但在已经指导过多名本科生开展研究项目的吴晨凯眼里,这样的节奏已经习以为常。

“这些学生都干劲十足,很有独创性,学习技能很快,我希望他们能多出成果,勇敢尝试。”吴晨凯说。

卫生政策助理教授陈梅芳讲到学校在本科生上的培养:“去年我们做的一个项目是建立糖尿病的电子系统,把不同的部门融进来,便于患者的管理和服务。这个项目有几个本科生参与其中,他们不只是作为助手,而是从一开始项目的设计、收集数据、去医院采访病人医生,再到撰写学术论文,都有参与,有实践也有成果。”

她说自己与学生合作项目时,不会给他们分发特别具体的任务,而是让学生结合自己的学术背景,先去读相关文章,思考如果是自己独立研究,想研究一个什么样的问题。

不同专业的本科生、研究生、教职人员,打破专业背景限制,参与同一个研究课题。陈梅芳主持的癌症相关课题,有经济、数据科学、环境科学的学生参与。经济学的学生可能会关心癌症的花销,环境科学的则侧重癌症的诱导因素。大家在跨学科的合作中,建立广泛的知识面,学会与人合作,知晓如何在大话题下找到可行的细分课题。

全球健康教授阎丽静在尼泊尔的农村社区智慧医疗高血压管理项目,参与者有美国杜克和昆山杜克的工程、医学、全球健康专业的学生。

大三来昆杜参加第二校园国际化学习项目 (Global Learning Semester)、 本科毕业后接着到昆杜读全球健康硕士的尼古拉斯·皮珀斯(Nicholas Peoples)也是其中一员。

其他学生在尼泊尔待了10周,他为了了解更深入,待了4个月,自学了尼泊尔语;遇到有山石挡路或封路,就背着大包小包换道步行,在尼泊尔期间还曾感染伤寒,还住了两次医院。

“他真的是非常不畏艰苦的一个人,我住院期间很为他揪心,祈盼他尽早康复。”阎丽静回忆起当时的情景。

“我们的学生都有不错的升学或就业去向,但我一直觉得,这些学生本身都非常优秀,不是我们使他们变得优秀,只是我们吸引到了他们、给他们机会,使得他们在这里发光。”

去人群中,去世界舞台

推动健康发展的努力,没有停留在学术研究这一步,在校园之外,昆杜全球健康的师生们还在力所能及地做更多事。

新冠期间,各种真真假假的消息常让人疲于辨别,为了让大众获得准确的健康知识,昆杜全球健康研究中心与清华大学国际传播研究中心、默沙东,合作了健行营项目。由两大学术机构的专家们把晦涩难懂的前沿科研成果,写成平实易读的科普文章,提供给三十多家媒体平台的记者们,他们再用图文、漫画或视频的形式,或者组织线下活动,把科普知识传播给大众。

昆杜的老师们,围绕大众比较关心的问题,比如癌症、肺癌、肝癌、不孕症、呼吸道感染、新冠疫情,做了很多专题科普。陈梅芳还带着本科生、研究生做过一期糖尿病的预防和管理指南,“如何把专业知识准确好懂地传达给别人,这对学生来说是个考验,也是个很好的学习实践的过程。”

陈梅芳还带着社区健康服务实验室(Community health service lab)的本硕生们,做了一些直接面向大众的健康教育项目。

Health Education for Youth项目,是走进一些昆山的中小学课堂,向中小学生们传授性健康教育、糖尿病、抗生素怎么使用等不同主题的健康知识。课程内容由昆杜的学生自己开发,有媒体艺术等不同专业的学生参与设计,与学校沟通他们的需求是什么,或者直接问中小学生对什么感兴趣,策划一些互动性强的小游戏,让学生们在玩中学,印象更深刻。

今年实验室还有一个心理健康的项目,是与非营利组织、昆山周市镇的数个小区三方合作。近些年国民心理问题一直在加重,但对应的服务或护理还是比较有限的。实验室师生们目前在对患者和家属做一些需求调查——了解他们周围是否有精神相关的社区服务,是否负担得起,参与后状态如何。之后再在此基础上帮助合作机构开发干预项目,改变社区的偏见,增加社交活动,或者帮患者与家属提高社交技能,融入身边的社区。

“大家的反响都很好,我们确实填补了一些学校、社区在健康实践上的空白,学生也在这个过程中学到了很多。”陈梅芳说道。

“我们一直在探索怎么把研究成果真正变成‘健康收益’。影响政策是一方面,提高居民健康素养也很重要,传播健康知识,对信息正本清源,最后改变他们的行为。”从世卫组织退休后加入昆杜的刘运国,想做的事还有很多,“我切身感受到,母语非英文的亚洲国家在世卫的代表性不足,职员占比很低。西太平洋国家19亿人,中国占14亿,但在世卫的职员还不如印度、菲律宾多。要参与全球健康治理,没有人才是不行的,所以我希望我们的学生可以多到国际机构去实习,了解他们怎么运作,在做些什么,将来才会有更强的国际影响力。”

这些年,昆杜的学生们也一直自发地在往国际舞台上走。

中国前驻美外交官王瑞,在2013年辞去公职后,加入了一家寻求癌症解决方案的非营利组织,曾深入农村,免费为1000位重度吸烟者进行肺癌筛查,并为所有确诊患者提供治疗协助。38岁时他选择来到昆杜全球健康专业深造,硕士期间,他对控烟研究有了更全面深入的了解,毕业后管理着一家国际基金会的中国控烟项目,希望在控烟工作上取得突破,同时把其中的经验教训,通过全球健康治理体系的搭建,帮助到其他国家的人。

学生们在默默蓄力,刘运国也希望学校能送他们一程,“我们把国际机构职员的情况做了分析,写了建议书去募集资金,获得了一笔捐赠,专门支持我们每年派5个学生到国际机构去实习。去年是第一批,去了三个,分别在日内瓦全球基金、国际移民署和北京的联合国艾滋病规划署驻华代表处,今年的也正在联系中,我相信未来我们会更好地融入到国际体系和全球健康主流里去。”

在讲述研究成果和学生培养时,全球健康的老师们最爱提到的是该专业的“Vision and mission”(使命和愿景)——改善中国和全球的健康公平。关注结核病人、女性、儿童、贫困地区的人也好,与周边发展中国家合作也好,都是在这个明确目标下向前迈出的一步。

尼古拉斯·皮珀斯2018年从昆杜全球健康硕士毕业后,入选了“全球健康队研究员”项目,在非洲的马拉维工作了13个月,从事预防艾滋病毒母婴传播的工作,回到家乡休斯顿市后,他创立了为无家可归者提供免费医疗服务的HOMES诊所并担任执行董事。

18岁时,他原本的志向是成为一名医生。

“在昆山杜克的学习经历完全改变了我,它向我展示了世界多么广阔,同时也给了我信心,推动了我产生更大的梦想,在全球范围内进行更多的公益工作。”