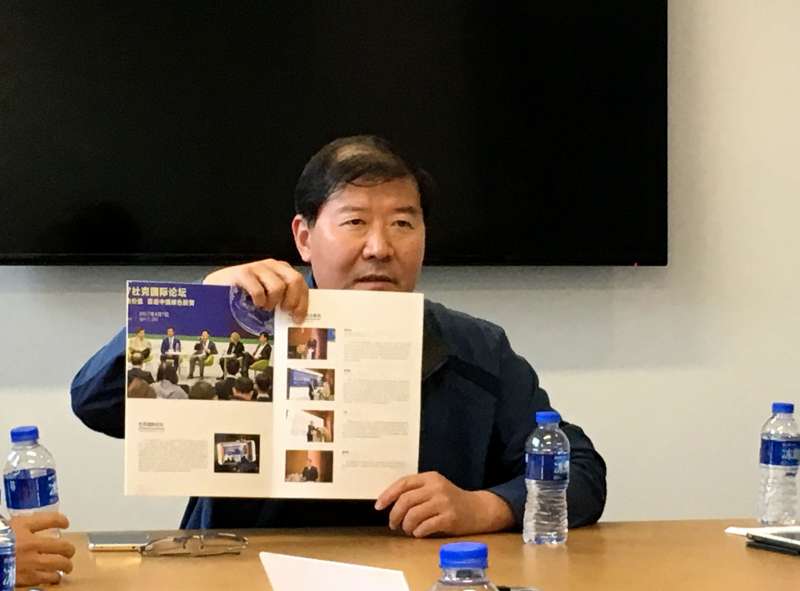

9月23日,昆山杜克大学环境政策硕士项目邀请到了刘健博士与同学们一起座谈。

刘健博士是联合国环境署首席科学家兼科学部执行主任。他在国家、区域和全球尺度上,特别是发展中国家的生态系统管理,农业,环境与气候变化等领域具有30多年的科学与政策专业经验。 刘健博士于中国科学院研究生院取得自然地理博士学位。他是联合国环境署国际生态系统管理伙伴计划主任,同时也是第一个全球发展中国家生态系统管理中心的创始人之一。在此之前,他曾任联合国环境署气候变化适应计划主任,政府间气候变化专门委员会(IPCC)副秘书。他曾经任职中国科学院资源环境局副局长,中国生态系统研究网络主任,国际山地综合发展中心环境方案经理。

刘健博士首先大家介绍了一下联合国环境署的成立背景。全世界环保事业的开始要追溯到上世纪60年代。1962年蕾切尔·卡逊写的《寂静的春天》出版,这本书促使公众普遍关注农药与环境污染的问题。《寂静的春天》促使美国于1972年禁止DDT在农业的使用。同年,斯德哥尔摩人类环境会议召开,会后提出了人类环境宣言。1972年12月15日,联合国大会作出建立环境规划署的决议。1973年1月,作为联合国统筹全世界环保工作的组织,联合国环境署正式成立。联合国环境署的特殊之处,就是设立了首席科学家的席位,环境问题首先是一个科学问题,但是同时也是一个经济、社会、政治问题。联合国环境署任务就在于协调联合国的环境计划、帮助发展中国家实施利于环境保护的政策以及鼓励可持续发展,促进有利环境保护的措施。

同学们踊跃地提问,刘健博士为大家一一解答

Q1:科学与政策决策如何相结合?

我来举两个例子来说明。一个是臭氧,大多数国家已于1987年8月签暑蒙特利尔议定书,禁止使用氟氯碳化物,来防止其对于臭氧层的进一步破坏。臭氧层空洞问题首先是一个科学问题,从1970年代开始就已经有观测发现发现南极地区的臭氧层在春季和初夏季迅速变薄,但是将这一发现与氟氯碳化物的排放联系起来,最终上升到政策对策来解决这一问题,又走过了很长的一段路。另一个例子是IPCC。 IPCC在 1988年由世界气象组织、联合国环境署合作成立,专责研究由人类活动所造成的气候变迁。IPCC会本身并不进行研究工作,也不会对气候或其相关现象进行监察。其主要工作是发表与执行《联合国气候变化框架公约》有关的专题报告。IPCC协助各国于1997年在日本京都草拟了《京都议定书》,协议目标是要在2010年时,让全球碳排放量比1990年时减少5.2%,目前已有170多国核准该协议。现在没有什么研究证实气候变化的成因中人为和自然的所占百分比是多少,但是极有可能人类是造成气候变化的主要原因。我们综合考虑了现在世界环境的技术潜力,经济潜力,环境潜力以及以及应对气候变化的可能措施,做了大量的模拟,才从众多的模型之中选择了2℃的温度增幅限制,这同样也体现了科学与政策的结合。

Q2:美国宣布退出巴黎协定对联合国环境署有什么影响?

美国宣布退出巴黎协定对环境署的直接影响是投资者资金投入的减少,尤其是对于IPCC的资助。但是,需要注意的是退出巴黎协定其实仅仅是特朗普政府的态度,而不是美国的态度,美国的很多州比如加利福尼亚州等还是支持参与巴黎协定的,并且为缓解气候变化不断做出努力。事实上,我们需要感谢特朗普站在了世界上几乎所有国家的对立面上,这把其他所有国家都紧紧地联系在了一起,共同为了我们的环境而努力,一些别的资助人也加大了他们的资助。而且,事实上,退出巴黎协定并不是一个简单的过程,从巴黎协议中撤出至少需要三年时间,那时候美国可能会选举另一位总统。总的来说,我认为特朗普宣布退出巴黎协定,并不会造成严重的影响。

Q3:美国宣布退出巴黎协定对中国的影响?中国会向前走还是持观望态度?

我为联合国工作,中国政府的决策方向我并不是很了解。但是,我认为中国政府还是会关注环境问题,积极推动减缓气候变化的。这主要有三个原因。第一,中国的环境问题刻不容缓,比如,如果你生活在北京,一年里有大半年,都是雾霾弥漫,呼吸困难,这样的现状督促这中国重视环境问题。第二,中国的能源问题推动着中国加深和别的国家的合作,这就要求中国担当起自己的减排责任,树立良好的国际形象。第三,新兴的全球经济的发展要求每个国家都承担起减轻气候影响的责任。这是为了不同国家之间的共同利益而需要做出的努力。

Q4:联合国环境署的招聘要求?

我们希望找到关心环境问题、有热情来让环境变得更好的人。现在环境问题将需要几代人共同的努力从全球的尺度去解决,因而有着开放的思想,开阔的视野也就非常重要。希望来到联合国环境署工作也可以先来实习,我们每年都有非常多的实习岗位开放。

座谈会之后,刘健博士与环境政策项目的学生们一起参观了校园